彭齐亚斯和威尔逊在贝尔实验室的那个天线原来是为了微波通讯设计的,只接收一个选定频率上的信号。虽然只是单一的频率点,他们收到的信号也已经足够让狄克和皮布尔斯肯定那就是他们想找的宇宙背景辐射。因为这个信号具备各个方向都没有区别——各向同性——的特征,并且通过信号强度估算的辐射温度与他们的理论模型相符。

这个估算的原理来自19世纪的基尔霍夫。他发现物体发光的颜色与其温度紧密相关。温度比较低的看起来呈红色,高温物体则有更醒目的蓝色、紫色。这就是打铁、烧窑工匠通过“看火色”来判断温度的科学根据。当然,物体所发的光并不是单一色调,而是含有各种颜色,只是相对强度不同。看到发红或发蓝便是它在红光或蓝光的频率上光强最大。基尔霍夫发现,把物体发光的强度依照频率画出来会是一条连续的曲线,便是该物体的光谱。所呈现的颜色对应于曲线峰值所在的频率。

基尔霍夫在1862年提出,如果设想物体能完全吸收外来的光、没有一点反射,而物体又是以与周围环境处于完全热平衡的方式发光,那么其光谱完全由它的温度决定,与物体的形状、材质等因素无关。因为这个理想化的模型完全吸收外来的光,他把它叫做黑体(黑体与后来的黑洞是两个不同的概念。黑洞只吸收,完全不发光,也就不会有光谱)。

黑体也是理论物理中“球形奶牛”式的简化,在现实中并不存在。实验物理学家只能用某些特殊情形——比如口子很小的火炉——来逼近。而理论家则可以由此进行便利的计算。因为麦克斯韦发现光是电磁波,他们可以用他的电磁理论结合热力学来严格推导这个理想情形的光谱曲线。不料,这个看起来简单的问题在世纪之交遭遇了巨大的麻烦:理论上的黑体辐射在频率高时会趋向无穷大,显然不符合物理规律。这就是颠覆经典物理的所谓“紫外灾难”(ultraviolet catastrophe)。为了绕开这个困难,德国的普朗克(Max Planck)不得不发明“能量子”这个新概念,几乎是无意地催生了20世纪初的量子力学革命。

无论是伽莫夫、阿尔弗、赫尔曼还是后来的狄克、皮布尔斯,他们都意识到如果宇宙来自一个很小的“宇宙蛋”,那个蛋就应该是理想的黑体——因为那已经是宇宙的全部,不存在外来的影响。如果我们能够看到整个宇宙的光,它应该具备标准的黑体辐射光谱。

宇宙在大爆炸发生的38万年之后才有了第一缕光。在其后的10多亿年里,这些光的温度逐渐冷却,成为今天微波频段的背景辐射。好在黑体辐射的理论是普适的,并不局限于可见光。随着温度的降低,黑体辐射的谱线也整个地向微波频率移动。只是它不再是“光谱”,而是更广义的频谱。

如果假设这个背景辐射来自一个标准的黑体,那么即使彭齐亚斯和威尔逊只测到了一个频率上的强度,也能大致估算辐射的温度。当然这只是一个假设。他们这个意外的发现是不是真的宇宙大爆炸所留下的遗迹,需要也存在一个明确的实际检验:看它是否符合理想黑体的频谱。

几个月后,罗尔和威尔金森用自己的天线在另一个频率上测量到了微波辐射,独立地验证了彭齐亚斯和威尔逊的结果。后者自然也放弃了他们原来普查银河系的初衷,专心探究这个背景辐射。在改装了他们的天线之后,他们测到了第三个频率上的信号。

一切都很顺利。这三个不同频率点的结果大致符合理想黑体辐射的预期。只是这三个点都集中在微波频率比较低的区域,并不能反映曲线的全貌。再继续下去困难就大了。因为高频率的微波太容易被水分子吸收(这正是微波炉的工作原理),无法穿透地球的大气层。

1973年,在麻省理工学院潜心发明探测引力波的干涉仪的年轻教授韦斯(Rainer Weiss,参看《捕捉引力波背后的故事(之四):聆听天籁之音的韦斯》)忙里偷闲,用改造的巨大军用气球将微波天线升到大气稀薄的高空,测到了背景辐射曲线高峰附近的第一个数据点。

届时,更多的物理学家加入了这场挑战。他们运用气球、火箭等各种工具突破大气层。伯克利的年轻博士后斯穆特(George Smoot)甚至动用了美国空军最宝贝的U-2高空侦察机。但他们都发现这样的测量在仪器、操作方面困难重重,结果的可靠性一直不如人意。

马瑟(John Mather)当时也在伯克利,是另一个研究组的研究生。他在参加了高空气球的测量后很是心灰意冷,觉得这个方向没有前途。博士毕业后,他来到纽约市,在设于哥伦比亚大学的一个航天研究所做博士后。那个研究所在街口的一座大楼上,底层是一间招牌醒目的小饭馆,后来因为在电视剧《宋飞传》(Seinfeld)中作为主要场景而闻名于世。正当马瑟忙于寻找新的课题时,他的导师看到美国航天局的一个广告,征求利用人造卫星进行科学实验的新建议,就鼓励他去试一试。如果能把测量微波的仪器安装到卫星上去测量,可以完全不受地球大气层的干扰。

马瑟和斯穆特都各自送交了提案。虽然他们都是初出茅庐、名不见经传的小青年,他们的提议在几千份申请中脱颖而出,得到了航天局的注意。航天局组织了一个由韦斯担任主席的委员会,进行可行性论证。

1982年,美国航天局批准了这个项目。他们将马瑟、斯穆特和另一个人的提案合并,要建造一个携带三种不同测量仪器的卫星,同时对宇宙微波背景辐射进行三个不同方式的测量。这个计划被命名为“宇宙背景探索者”(Cosmic Background Explorer),简称“科比”(COBE)。

那一年,霍金、古斯等人正在剑桥的纳斯菲尔德会议上从理论上论证了宇宙背景辐射中应该存在有微小的不均匀。他们悲观地预计在有生之年不可能看到现实的证据。

科比颇有点生不逢时。最初的计划是用大型运载火箭将卫星直接送上所需要的高轨道。但在1980年代,美国航天业奉行以航天飞机为主的方针。于是他们安排让科比坐航天飞机,待在航天飞机的低轨道释放后再用自己附加的推进器升入高轨道。等到科比改装完毕、一切就绪时,1986年1月28日“挑战者”号航天飞机在升空时发生爆炸事故,美国航天界蒙受重大损失。在航天飞机全面停飞后,他们不得不再次改建科比,终于在1989年11月18日用重量级的三角洲火箭(Delta)将它送入轨道。

1990年1月,美国天文学会在首都华盛顿郊区举行175届年会。13日的日程包括那刚刚升空不到两个月的科比的进展汇报。下午2点,马瑟最后一个走上讲台,开始他那限时只有10分钟的报告。他介绍了科比卫星入轨后的仪器调试,告诉大家一切正常,大概要一两年后才会有全面的数据……就在他准备结束之时,他似乎灵机一动,说道:其实现在也可以让你们先看看我们已经有的一点初始数据。说着,他从文件夹里取出一张透明胶片,不经意地置放到投影仪上。

大会场里坐着大约1000名天文学家,他们对马瑟例行公事的汇报没有怎么留神。当马瑟的图片出现在巨大的屏幕上时,会场四处一下子传出叽叽喳喳的交头接耳声。随后,有人开始稀稀拉拉地鼓掌。不一会儿,全场集体起立,欢声雷动。

除了马瑟和他的合作者,没有人看到过这张图片,没有人哪怕事先得到过只言片语的提示。他们都在毫无思想准备的情况下突然面对着一个历史性的突破。

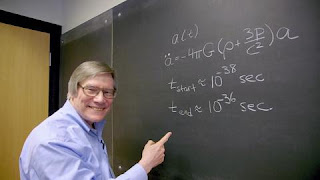

|

| 1992年马瑟在记者招待会上讲解科比测得的宇宙微波背景辐射频谱。他展示的是1990年1月在美国天文学会大会上所用的同一张透明胶片。 |

马瑟展示的是一个非常简单的图:一条光滑的曲线上布满了密密麻麻的小方块。会场上的科学家不需要任何解释就立刻领悟了个中含义:那条曲线就是理想黑体的辐射频谱。它来自130年前基尔霍夫的创见,综合着100多年经典热力学和电磁学的理论,更蕴含了90年前普朗克的量子新思维。

而那些小方块则是科比测量出的宇宙微波背景辐射数据。它们一个个中规中矩地坐落在那条曲线上,看不出丝毫的偏差。

可能是历史第一次,物理学家真真切切地看到了一头过去只在理论中存在的球形奶牛。

在科比的眼里,微波背景辐射是人类所知的最标准的黑体辐射。它只能来自宇宙初生时的那第一缕光。

与皮布尔斯一样,威尔金森毕业后也顺理成章地成为普林斯顿大学的教授。他没有离开微波背景辐射领域,也是科比项目的重要角色之一。这天,他没有去参加天文学会的年会,而是在相距不远的地方给普林斯顿的几个物理学家同事看了同一幅图,也同样地赢得了一片掌声。但在座的奥斯特里克等人依然不满足,他们想知道科比上由斯穆特主持的另一个探测器的数据:微波辐射中是否存在有不均匀?

彭齐亚斯和威尔逊发现的这个来路不明的辐射因为其各向同性的特征而被认定是来自宇宙的初期。但如果这一辐射是理想的各向同性,那么我们这个宇宙便不可能有星星和星系。微波背景辐射在总体的各向同性之中,应该隐含着十万分之一尺度上的不均匀——各向异性。只是我们在地球上的测量不可能达到这个精度。科比怎么样?

威尔金森说,是的,他们也已经有了初步的数据:的确存在微小的各向异性。不仅如此,其程度与分布也与宇宙存在大量的冷暗物质的理论相符。

古斯更关心的是进一步的分析结果。由他最先提出、经过林德脱胎换骨的宇宙暴胀理论在纳斯菲尔德会议上在他与斯塔罗宾斯基、霍金、斯泰恩哈特的近距离切磋后已经对宇宙微波背景辐射中的各向异性分布有了非常定量的计算。科比的实际测量结果是否合乎他们的预测,对暴胀理论能否成立是一个非同小可的检验。

1992年3月,古斯在一个会议上撞见威尔金森时急忙打探内情。威尔金森笑而不语,只含糊地暗示他会有好消息。一星期后,斯穆特专门给古斯打了电话,给他透露了一些细节。

4月22日,古斯出席美国物理学会的一个年会,荣获了学会给他颁发的一项大奖。第二天,会议日程的重大看点是科比团队的报告。古斯来到会场时依然惴惴不安。他正好与斯泰恩哈特坐在一起。斯泰恩哈特手里倒已经有了一张来自科比团队的数据图。他递给古斯,耳语道:“这说明了一切。”("This says it all.")

|

| 1992年斯穆特发表的宇宙微波背景辐射中不均匀性的关联数据。图中灰色的带子是基于暴胀理论预测的范围,黑点是实际测量的数据及其误差范围。 |

旋即,斯穆特等6位科比团队成员依次走上讲台,介绍了他们的新成果。斯泰恩哈特给古斯看的那张图自然也在其中展示。图中,暴胀理论的预测与实际测量的数据点重叠在一起。虽然与马瑟的频谱曲线相比,这张图上无论是理论曲线还是测量的数据都有着更大的误差范围,但两者的高度吻合却是同样的毫无疑问。斯穆特更是信心满满地宣布:不用6个月,所有的人都会因此相信暴胀理论。

古斯如释重负。从纳斯菲尔德会议到这一时刻,才过了10年。

1993年1月,马瑟再次在美国天文学会上做报告,兑现了他两年前的承诺。当初他那张引起轰动的频谱图上的小方块是科比只用了9分钟测得的初步数据,约有百分之一的误差。误差范围正是图上那些小方块的大小。两年后,数据中的误差已经降到万分之三,小得无法再在图上标识出来。没有改变的是测量数据与理论上的那条光滑曲线的合丝合扣,分毫不差。宇宙背景辐射的温度也被精确地锁定在2.726度。

科比以难以想象的精度验证了宇宙背景辐射的理想黑体辐射特性。科比也证实了该辐射在总体上的各向同性,因而否定了伽莫夫、哥德尔曾经幻想过的宇宙整体的旋转(因为如果宇宙在旋转,必然会有一个旋转轴,因此会存在与其它方向不同的两个极点)。宇宙——至少是我们可以看到的这部分宇宙——没有在转动。

同时,科比也发现了背景辐射的各向同性之中所隐藏着的十万分之一不均匀性,定量地验证了暴胀理论,为宇宙及其大尺度结构的起源和冷暗物质的作用提供了详实的论据。

2006年,诺贝尔委员会在把当年的物理学奖颁发给马瑟和斯穆特时指出,科比的成就“可以说是宇宙学成为精确科学的起点”。

对学术界之外的大众来说,科比给人印象最深的是斯穆特发布的另一幅图。那是一张简单明了的彩色图片,乍看上去是熟悉的世界地图形状。但那个大椭圆不是地球而是整个宇宙。图上不同的颜色标志所在方向的微波背景辐射温度在十万分之一精度上存在的微小差异。那正是暴胀理论所预测的、来自量子力学的随机涨落。

|

| 斯穆特和他展示的宇宙微波背景辐射全景温度图。 |

宇宙微波背景辐射来自大爆炸后约38万年之时。在那之前,宇宙是一个完全不透明的混沌世界。今天所看到的微波辐射来自宇宙伊始的第一缕光。因此,这张图片是人类所能看到的宇宙初生时的第一张照片、第一幅肖像。

在那之后,宇宙空间这些微妙的不均匀会引起冷暗物质在其中的一些区域相对密集地集中,然后又通过它们的引力招来越来越多的暗物质和常规物质,慢慢地聚集长大为宇宙中的大尺度结构,其中会含有星系团、星系、银河、太阳系。同时,星球内的热核反应和星球之间的碰撞会产生出丰富多彩的化学元素。

斯穆特在讲解这张图片时颇为激动,曾脱口而出:“如果你信教,这就如同看着上帝”("If you're religious, it's like looking at God"。)。与把希格斯粒子称为“上帝粒子”(the God particle;莱德曼的本意是“上帝诅咒的粒子”:(the goddamn particle)的莱德曼(Leon Lederman)相似,作为物理学家的斯穆特很快就后悔了这个带有强烈误导性的描述。

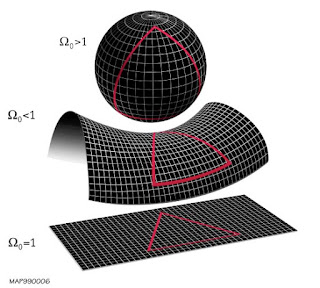

科比卫星在轨道上运行了4年,于1993年完成其历史使命。因为它的辉煌建树,美国航天局几乎马不停蹄地开始了下一代计划。1995年,他们宣布了“微波各向异性探测器”(Microwave Anisotropy Probe)——简称“地图”(MAP)——的计划。作为科比的继承人,“地图”将用更精确的仪器描绘宇宙微波背景辐射的内在图景。

(待续)